information

ブログ

- クリスタルガラスを楽しむ

- 2015.03.11

ガラスの神様

日本では 万物に神宿る といわれていますが、ガラスにも神様がいるようです。

「ガラスの神様」と聞いてどんな姿を思い浮かべますか?

ガラスの神様とはいったい何でしょうか。

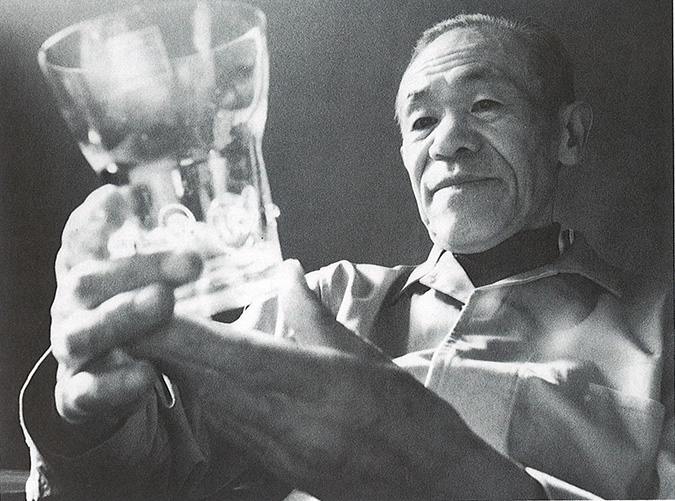

以前、カガミクリスタルには佐藤潤四郎さんというデザイナーがおりました。

潤四郎さんは1934年、カガミクリスタルが創立したばかりの頃に創業者の各務鑛三と知り合い、それまで勤めていた小学校の教員を退き、1936年に入社しました。

東京美術学校(現 東京芸術大学)で金工を学んでいた潤四郎さんは、各務クリスタル制作所でクリスタルガラスの製造工程を見て「鍛・彫金のテクニックとガラスの造形方法が一から十まで似ているということで、その時点で私はガラス屋になろう」と決心したそうです。

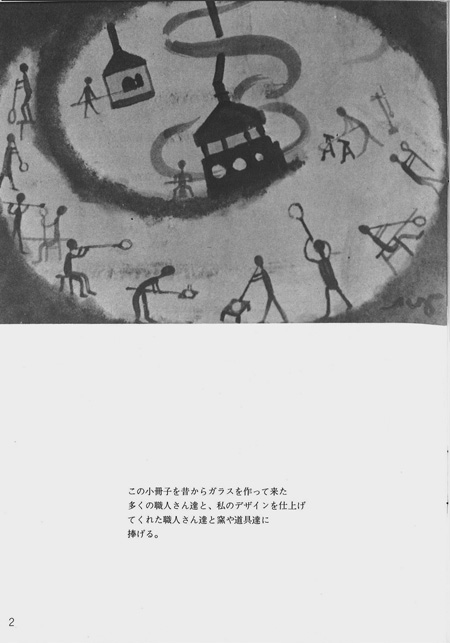

「これ以上芽の出ない世界」 郡山市立美術館蔵

冷たく、触れば硬いはずのクリスタルガラスですが、潤四郎さんの作品はとても柔らかで温かい印象をもっています。

カットを施すことで光を反射するクリスタルガラスですが、肉厚で重厚感のあるまろやかな曲線は、光を吸収し、内部からほのかな光を発しているかのようです。

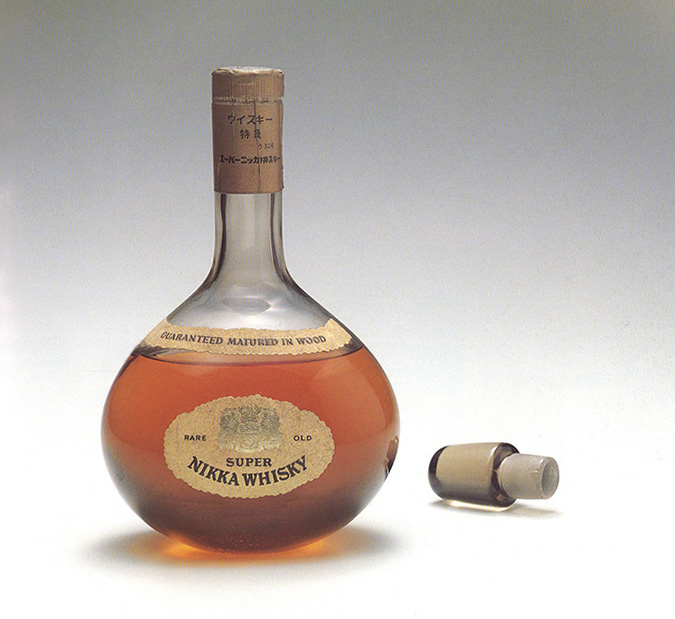

その柔らかな造形が1962年に完成した、初代「スーパーニッカ」を収める容器として起用されたのです。

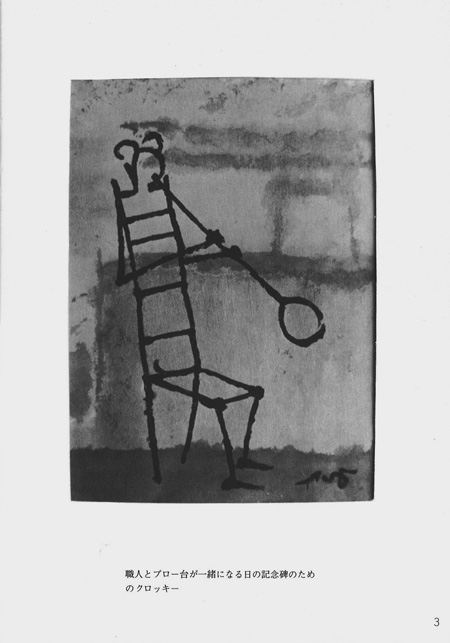

「スーパー・ニッカ手吹きボトル」

ニッカウヰスキーの創業者、竹鶴政孝氏はこのスーパーニッカが完成した時、

「ウイスキーが熟成するまでに何年もかかる。これは娘が大きくなれば嫁にやるのと一緒なのだから、立派な衣装を着せてやりたい」。として、このボトル制作を各務クリスタル制作所に依頼したそうです。

当時潤四郎さんは、各務鑛三のすすめで、冬でも使える暖かいイメージのボトルデザインをいくつも手掛けており、このボトルの原型もその内の一作品だったそうです。

スーパーニッカは今でもこのボトル形状を原形として、広く人々に愛されています。

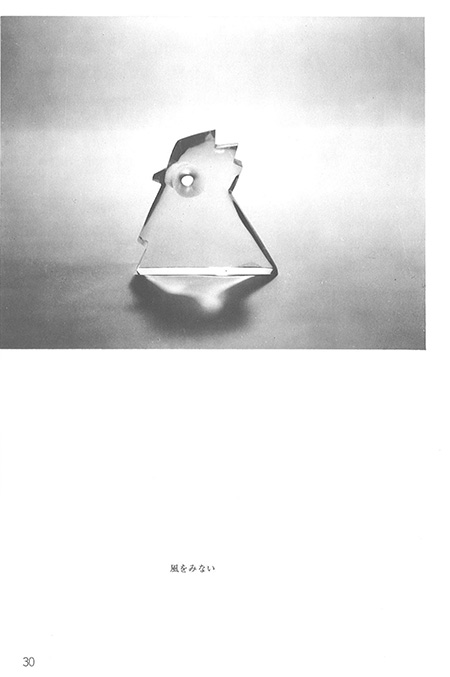

また、潤四郎さんは造形の基本を東洋の「五行説」に見出しており、五行…土・水・火・空・風を、それぞれ立方体・球・四角錐・半円・宝珠で表すことを形の神と考え、造形の手本としていたそう。

ものを形作るという行為に神の存在を感じるほど、潤四郎さんは創造に対して深く想いを馳せていたことと思います。

信仰と造形をより強く結びつけることになったのは、舎利器(しゃりき)の制作依頼を受けた事がきっかけになったそう。

左「奈良・薬師寺玄奘三蔵院舎利器」右「奈良・薬師寺玄奘三蔵院舎利器カバー」 郡山市立美術館蔵

1978年に、薬師寺から西塔の再建時に納める舎利器を制作するよう依頼がありました。

その後、薬師寺からは新設の玄奘三蔵院の舎利器制作も依頼されています。(上画像)

舎利器とは本来、入滅した釈迦の遺骨など(現在は砂や貴石で代用)を入れるもので、お寺の御本堂に納められています。

この舎利器デザイン以降、潤四郎さんの作品には多数の仏足や神をモチーフにした絵や造形が生み出されるのです。

そうして潤四郎さんは、クリスタルガラスに宿る「ガラスの神様」の存在を自分の中に見つけ、表現していったのです。